野蛮と言われるバイキングの真実の姿

Advertisements

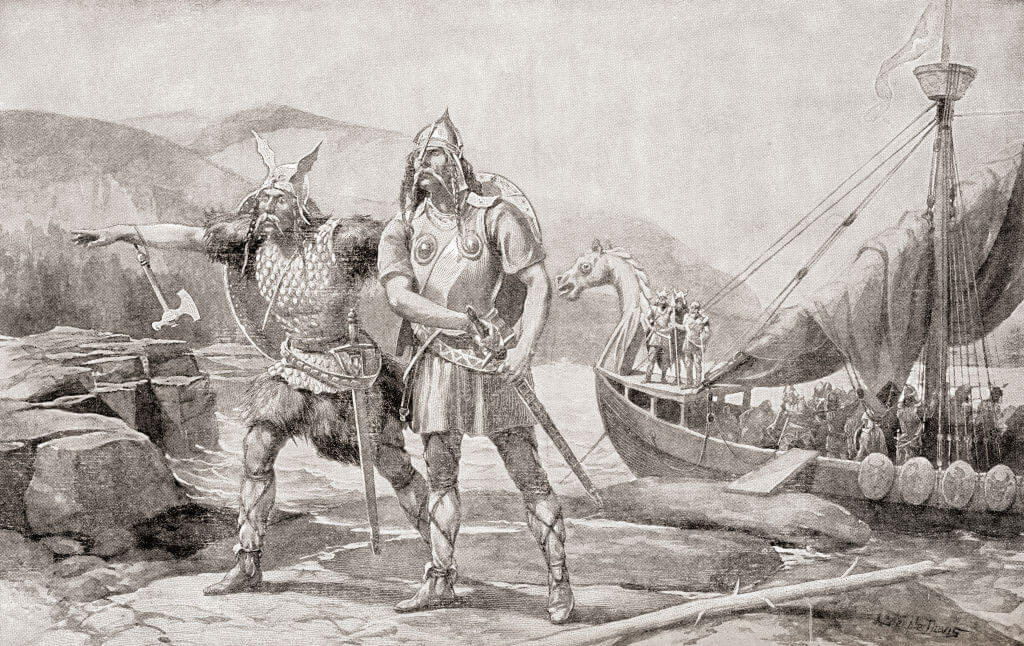

古代スカンジナビアの船乗りらは超人的な大きさで、野蛮だった。目の前にあるものすべてを破壊して進んだと言う。これが俗に言うバイキングの姿だ。少なくとも、多くの人が信じ込んでいるバイキングのイメージだろう。しかし実際には、バイキングは現在イメージされているような野蛮人などではなかった。非常に知的で、文明的な生活をし、勤勉な人々だったようだ。バイキング独自の文化や信念が、他の文化から誤解されて伝わった結果、今日においても未だに誤解されたまま、野蛮な文化として知られている。では、本当のバイキングの生活とはどのようなものだったのだろうか。本記事をお読みいただくと、何が本当で、何が誤解だったのかが分かることだろう。

バイキングらは身なりに気をつかっていた

バイキングと言われて、長髪にヒゲをはやした好戦的な人を思い浮かべたなら、それは間違いではない。だが、バイキングらが薄汚くて、不潔なにおいをさせ、だらしないのではないかと思っているのならば、それは大きな誤解だ。実際には、バイキングは衛生的であることを重視し、手入れを怠らなかったからだ。確かにバイキングらを取り巻く環境は厳しく、もじゃもじゃのヒゲに髪をのばしていたことで知られていたかもしれないが、きちんと手入れはしていたようだ。

これまでに、バイキングの男女が使っていたという身なりを整えるための道具が見つかっている。くしに、カミソリ、綿棒さえも揃っていた。バイキングらは、その置かれた環境によって汚くなってしまうことから逃れられなかったとはいえ、現在知られているバイキングのイメージより、明らかに身なりに気を配っていたと言えるだろう。

バイキングは角のついた兜をかぶっていなかった

バイキングに対する最大の誤解は、彼らが戦いのときに角のついた兜をかぶっていたというものだろう。これも完全に間違いだということが証明されている。もしも戦いの際に兜をかぶるようなことがあったとしても、角はついていなかったと言える。というのも、バイキングがかぶっていたことを示すような物的証拠は何も見つかっていないからだ。

バイキングが角のついた兜をかぶっていたというイメージは、ビクトリア時代に作られた。バイキングは怖そうな兜をかぶり、野蛮で残忍な民族であったとして描かれたのだ。

曜日はバイキングの信仰する神々の名を拝している

あまり多くの人に知られていないが、バイキングは古代スカンジナビアの神々を崇拝し、その信仰は日々の生活の一部となっていた。曜日の名前など、神々の名前から付けられている。ウォドン(Woden)としても知られるオーディーンは、オオガラスの姿をした神で、現在の水曜日、つまり「ウォドンの日」という意味だ。火曜日と金曜日はそれぞれ、戦争の神テュール(Tyr)と婚姻の女神フリッグ(Frigg)からきている。

最も有名な雷神であるトール(Thor)は木曜日だ。ほとんどのバイキング文化は現在失われているものの、曜日など、我々の生活の基礎をなす部分にバイキングの文化が使われていることは興味深い。

バイキングは言い伝えのように大きくはない

バイキングは巨人で、筋肉質であり、斧を一振りして敵を殺すことができたと言われている。しかし、これも誇張されたものだ。ヒストリーチャンネルにバイキングとして出てくるロロや映画「マイティ・ソー」のクリス・ヘムズワースのようではなかった。身長はおよそ5フィート7インチ、大きくてがっちりした体形というよりはむしろ、細身だったと言える。

バイキングらの夏は非常に短く、資源が少なかった、つまり食べ物も少なかったため、身長はそんなに高くなかったというのも納得がいく。天候の良い期間が少なかったため、バイキングらは他から食べ物などを奪わなければならず、戦いに出ていたのだろう。角のついた兜同様、バイキングらが巨人だったという言い伝えは、実際よりも怖そうなイメージにするためで、絵に描かれたバイキングらも、人間離れしている。

バイキングの来世観

現代の宗教の多くは、何らかの形で天国や地獄について信じているが、バイキングらはまったく異なる来世観を持っていた。バイキングらが信じていた信仰では、今世をどのように生きるかによって、来世が決定されると信じていた。バイキングらにとって、死後行くことができる最高の場所と考えられていたのはバルハラだった。

バルハラは戦いの中で勇敢に戦い、勇敢な死に方をした者だけが行くことができる場所だと考えらえている。次にヘルガフェル、充実した人生を送った人が行ける場所だ。一方で、ヘルヘイムは良い死に方をしなかった人が行くところだが、なんと、これは年を取って安らかに死んだ人も含まれる。

コロンブスよりも先にアメリカに到着したのはバイキングだった

クリストファー・コロンブスが航海する500年も前に、北アメリカに初めて足を踏み入れたヨーロッパ人は、レイフ・エリクソン率いるバイキングだった。レイフ・エリクソンの実父、赤毛のエイリークは息子よりも有名で、ヨーロッパ人として初めてグリーンランドまで足をのばした人物だ。おそらく、赤毛のエイリークはアイスランドからカナダまでを航海しており、息子のレイフにも新たな土地を冒険するようにと勧めたのだろう。

こうして、レイフはネイティブアメリカンの土地を奪うことなく、また攻撃することもなく、北アメリカを発見した。北アメリカを発見したバイキングは依然として不明なままであるため、クリストファー・コロンブスが初めてのヨーロッパ人としてその名を残している。

バイキングは金髪を好む

バイキングを取り巻く文化の多くはバイキングが金髪だと描写しているが、これは正しい。どういった理由にせよ、バイキングは金髪であることを好み、美の基準を金髪であることに置いていた。

そのため、生まれつき金髪ではない場合、苛性アルカリ性の濃縮液で作られた強い石鹸を使って髪を脱色していた。中には見た目を金髪に近くするために、ヒゲを脱色するバイキングもいた。

バイキングの女性には基本的な権利があった

バイキング社会においても男性と女性が平等に扱われていなかったとは言え、世界中の他の文化と比較しても、バイキングの女性はいくらかの権利を持っていた。世界中の女性はおよそ12歳で結婚し、母や妻の役割を果たすことを求められていたが、バイキングの女性には基本的な権利と自由があった。この権利には財産を相続する権利や、離婚を申立てる権利、結婚が破綻してしまった場合に調停を申立てる権利が含まれていた。

バイキングの男性は「一家の大黒柱」であるものの、女性が家庭内全体を管理していた。夫が死亡した場合、かつて夫が所有していた責任や役割のすべてを相続する。また、一般的ではなかったが、「楯の乙女」として知られる、バイキングの男性と共に戦う女性戦士の伝説もある。

バイキングは入れ墨をしていなかったかもしれない

入れ墨はバイキング以前にすでに存在していたことが知られている。しかし、だからといってバイキングが必ずしも入れ墨をしていたとは限らない。今日、バイキングの血が流れているとして、「伝統的な」バイキングの入れ墨を入れている人もいるが、本物のバイキングが入れ墨を入れていたかどうか、またはその「伝統的な」入れ墨が単に古代スカンジナビアのシンボルであっただけかどうかについては不明である。

テレビや映画では、バイキングは入れ墨で覆われているように描かれているが、バイキングがそれを実践していたとする物理的な証拠となるものはない。さらに、バイキングは清潔でいることに誇りを抱いており、あるいは少し清潔であることにこだわり過ぎているくらいだったため、消えないインクなどを使った入れ墨で肌を覆うことは嫌ったのではないかと思われる。

バイキングには独自の司法制度があった

一般的に信じられていることとは対照的に、バイキングは物事を当事者のみで解決しようとしていなかった。実際、紛争や犯罪が起こったときに、それを解決するための司法制度を設けていたのだ。古代スカンジナビア文化では、こうした制度は「Althing」として知られているが、これは「物事」を意味している。

一般的に、「物事」は整理され、司法制度の担当者が双方の言い分を聞く。その後、今日の我々の裁判制度のように、通常であれば客観的な第三者の助けを借りて、平和的手段で紛争を解決する。しかしながら、中には暴力的に、または処刑によって解決とされるケースもあった。

バイキングは火を起こす面白い方法を知っていた

バイキングは衛生に気をつかっていたり、全体的に清潔でいることに気を配っていたが、火を付けるときだけは別だったようだ。火を付ける際には、樹皮から燃えやすい朽ち木の木切れを集め、尿につけて数日間ぐらぐらと煮た。その後、尿が染みこんだ樹皮を、燃えやすく、かつ丈夫なフェルトのような物質に叩きつけた。

バイキングは尿に含まれる硝酸ナトリウムが物質を単に燃やすだけでなく、火をくすぶり続けさせるということも知っていた。こうしてバイキングは遠くへ移動することもできたし、移動先でも火をすぐに点けることもできた。どういうわけか、バイキングはすでにこうした知識を持っていたのだ。

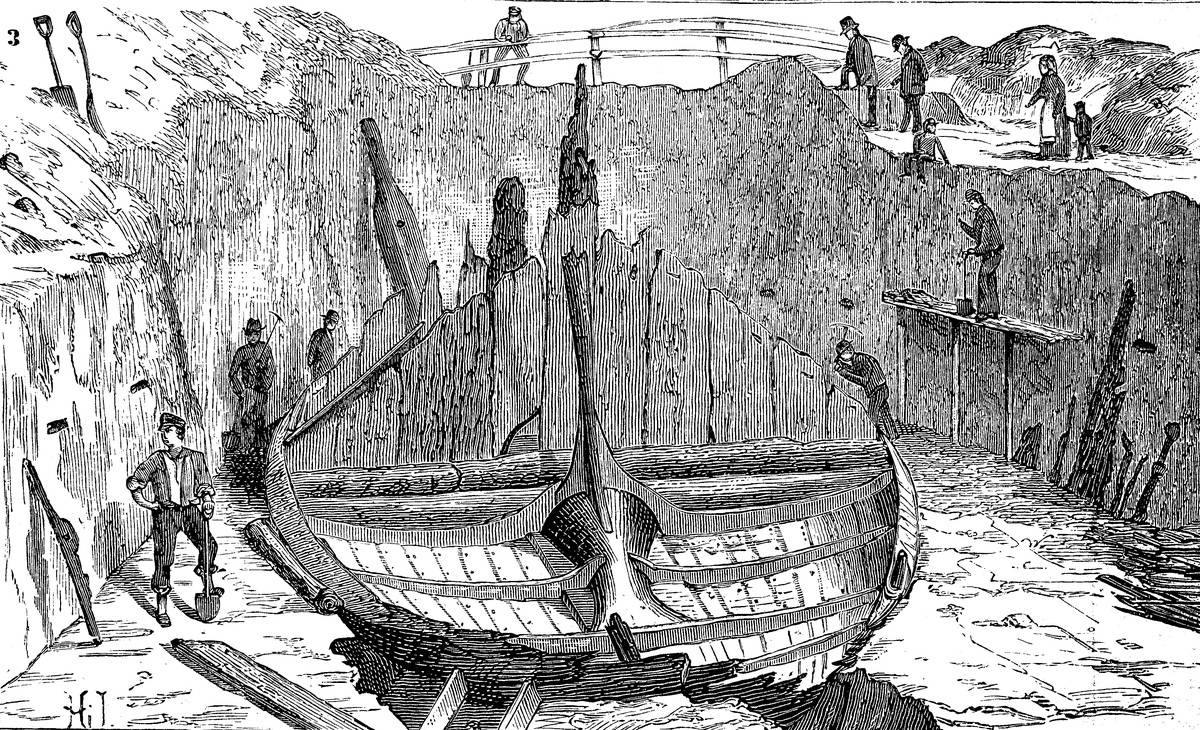

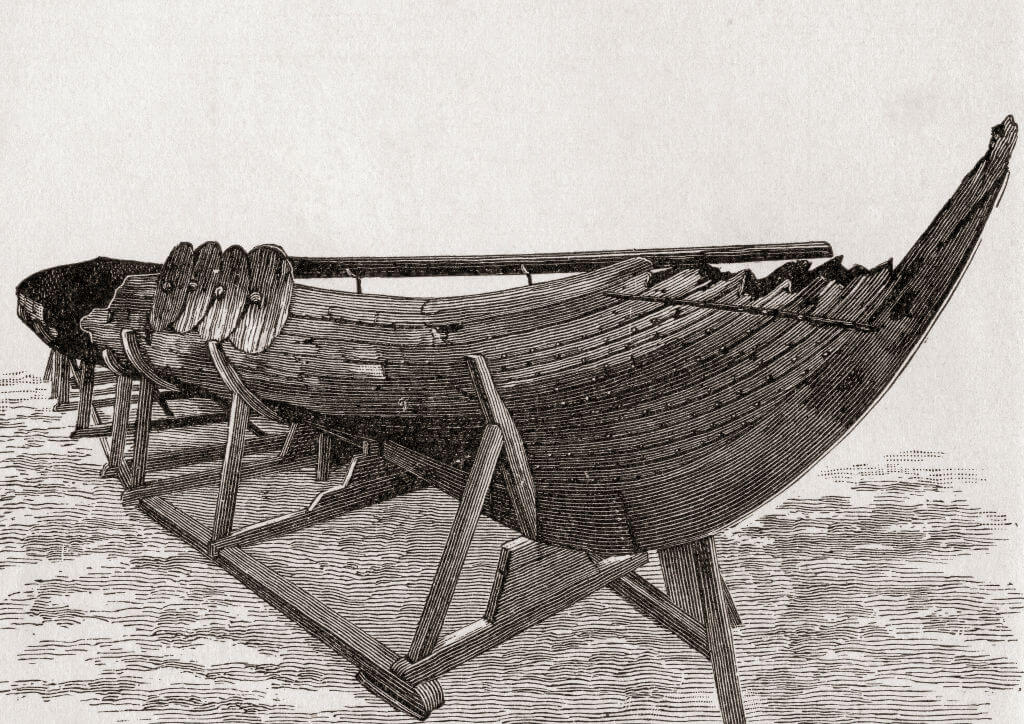

遺体の埋葬は船の上で

航海にしろ、襲撃にしろ、釣りにしろ、バイキングらが生活の大部分を海と関わって過ごしていたことを考えると、死者の埋葬にも船を使うのは妥当だと考えられる。古代スカンジナビアの信仰においては、偉大な戦士はバルハラへたどり着くために船が必要だと信じられていた。そのため、優れたバイキングやバイキングの女性は、死後、その名誉をたたえて伝統的なバイキングの船に横たえられた。

遺体と共に船に乗せられたのは、多くの武器や食べ物、宝物など、来世で必要とされるものすべてだった。中には、奴隷までもが殺され、来世でも主人に仕えるようにと船に乗せられたケースもあるという。

バイキングは侵略よりも農作業に時間を費やしていた

バイキングのイメージと言えば、最強の戦士であり、かつ残酷な侵略者であろう。だが、これが彼らのすべてではない。宝物や戦いを常に探し求めて船に乗って暮らしていただけであれば、バイキングは複雑な社会を形成することはできなかっただろう。バイキングは他の何よりも、農作業をして過ごし、生活を維持していたのだ。

ラグナル・ロズブロークなどの歴史上もっとも有名なバイキングは、権力の座を得る前は、農夫だった。バイキングの文化において、戦いのときがくれば多くの農夫は侵略者としての役割も兼ねるが、農夫という立場はコミュニティでも尊敬されるものだった。

バイキングは1つの統一集団ではなかった

バイキングの集落は人が集まって成り立ったコミュニティではあったものの、全体としてのバイキング文化は互いを結び付けるようなものではなかった。おそらく、その地域に住んでいた人々は、自分達をバイキングだと思ってもいなかっただろう。バイキングという言葉は単に海を越えて遠征するスカンジナビア人すべてを示しており、基本的にこういった人々を一括りにした言葉だからだ。

しかしながら、バイキング文化の最盛期には、現在のノルウェー、デンマーク、スウェーデンには、それぞれ首長が率いる部族があちこちに存在し、統一されていたとは言えず、常に互いの部族と争っていた。さらに、互いに何かを共有することもなかったため、協力して侵略をするといったことも滅多になかった。

バイキングはスキーが上手

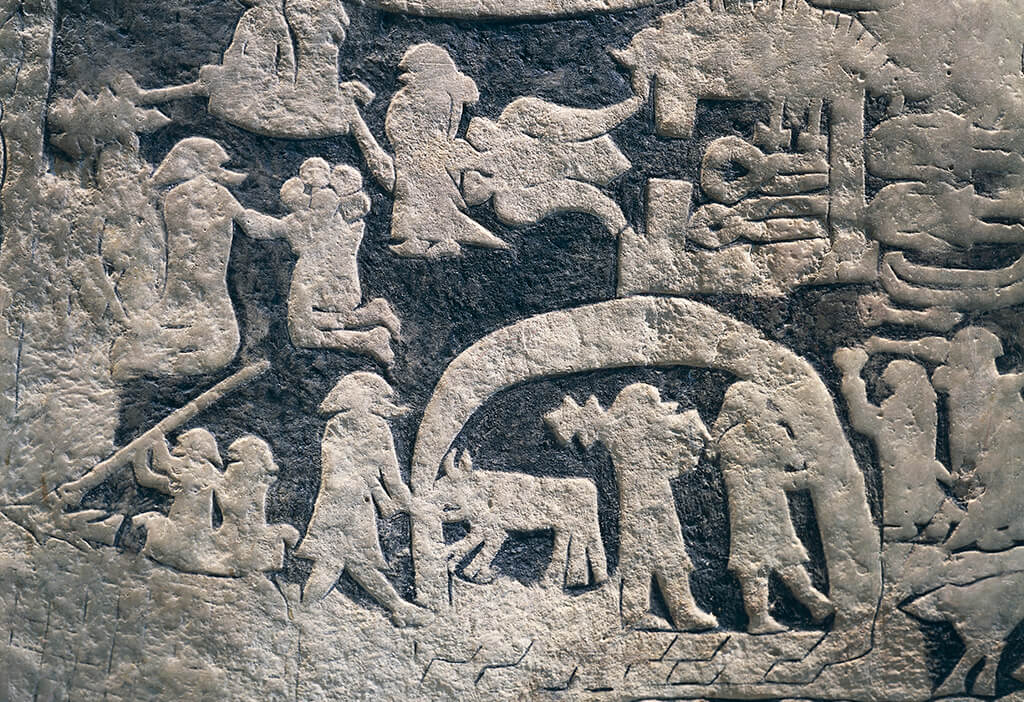

スカンジナビア半島において、最初にスキーをしたという証拠は6,000年ほど前までさかのぼる。バイキング時代、土地の大部分が雪や氷に覆われていた冬には、スキーは移動のための手段であった。しかしながら、後にバイキングは移動だけでなく、レクリエーションとしてもスキーをしていたということが明らかになった。

古代スカンジナビア神話には、ウルという名のスキーの神まで登場する。バイキングはだだっ広い地域を偵察する手段として戦いの中でもスキーを使い、スキーなしでは到底進むことのできないほどの距離を移動するために使ったのではないかと推測されている。

バイキングは奴隷貿易を盛んにしていた

バイキングは東ヨーロッパやイギリス諸島で侵略を繰り返し、たいていの場合、奴隷を確保していた。一方で、バイキング社会において、罰として奴隷にするということさえあった。奴隷はバイキング間で最も取引されていたもので、とても儲かるものだった。奴隷と引き換えになったのは、取引するバイキングのニーズによって、商品や他の奴隷だったりした。

バイキングは奴隷を使って農作業をさせたり、家事をさせたり、あるいはコミュニティの中で必要なことをさせた。基本的には奴隷に権利などなく、所有者の意思に従う家畜のように扱われた。しかしながら、奴隷が自由を獲得して所有者から解放されたり、他の者が所有者に金を払って奴隷を自由にさせることもあったようだ。

玉ねぎスープで傷の深さを調べた

少し汚い話だが、戦いで腹に傷を負ったバイキングにはスパイスがたっぷり入った玉ねぎスープを飲ませた。数分後、その負傷した部分のにおいを嗅ぎ、傷を通して腹の内側から玉ねぎのにおいがすれば、その傷は深刻だと判断された。

たいてい、これは切創が胃に到達しているため、死を免れないということを意味していた。今日においても、こうした傷を負いながら生存する可能性はわずかだ。そのため、バイキング時代にはこうした傷で生き残る者はいなかったのだろう。

ブルートゥースはバイキングの王の名に由来する

ハーラル1世ゴームソン「青歯(Bluetooth)王」はデンマークとノルウェーを制圧した伝説的なバイキングの王だ。ハーラル1世は、周辺地域の多くのバイキング部族らをまとめ上げ、それぞれが共存できるように非常に複雑かつ安定したインフラを築いた。この逸話から、ブルートゥース(Bluetooth)を発明したジム・カーダックは、ハーラル1世のあだ名にちなんで名前を付けた。

ジムがブルートゥースを発明したとき、かつての青歯王のように、人々を一つにまとめるのにこの発明が役立つことを願って付けたという。さらに、ブルートゥースの記号が何を表しているのか不思議に思ったことはないだろうか。これは北欧のルーン文字のBとH(ハーラル・ブルートゥースのイニシャル)を組み合わせたものだ。青歯王が古代スカンジナビアの王として行ったことが我々の現代社会にこんなにも影響していることを知ったら、どのように思うのだろうか。

病弱な子どもは見捨てられた

ギリシャのスパルタ人らと同じように、力と健康はバイキングの子ども達にとっても必須要素だった。子どもが生まれつき体が弱く、病弱であったら、戦うこともできなければ、社会の役に立つこともできないため、役に立たないお荷物だと見なされた。そして自分達の時間やリソースの節約のため、こうした病弱な子どもは、森に捨てられるか、海に投げ捨てられていた。

バイキングの生活は過酷で、子どもを甘やかすゆとりなどなかったため、むしろ、これは慈悲深い行為であるとも見なされた。当時、バイキング社会では、全体のおよそ80%の子ども達しか5歳まで生きのびることができず、その年になれば働き、戦い方を学び、他の大人と同じように社会に貢献することが期待された。

ロード・オブ・ザ・リングはバイキングの伝説に影響を受けている

信じられないかもしれないが、J.R.R.トールキンは代表作であるファンタジー3部作「ロード・オブ・ザ・リング」の執筆において、バイキングの伝説からインスピレーションを得たという。バイキングには、身につける者は呪われるという古代スカンジナビアの伝説にもなっているアンドバリの指輪という物語が言い伝えられていた。

これでも信じられなければ、これはどうだろう。伝説はミズガルズ(地球の真ん中という意味)という名の場所で起こる。トールキンの小説に出てくるすべてのものが古代スカンジナビアの伝説に基づいているわけではないが、トールキンが数千年前から古代スカンジナビアで語り継がれた物語に当初インスピレーションを受けたことは明らかだ。

漫画はバイキング文化の影響を色濃く受けている

マーベル・シネマティック・ユニバースのおかげで、すでにご存知かもしれないが、現代の漫画本はかなりバイキング文化の影響を色濃く受けている。トールやオーディーン、ロキやフレイヤといったキャラクターは元々バイキング文化が現代のシナリオに組み込まれたものだ。

漫画の中では、トールは母国のアスガルドを出て、地球と地球人を救う旅に出ている。テレビゲームでも昔のバイキングの物語を現代に生かしたものになっている。

ランダム: